Il 2 maggio scorso ho assistito ad Udine ad una giornata del Far East Film Festival, un festival nato nel 1999 che purtroppo finora non avevo avuto modo di conoscere, dedicato interamente alle produzioni cinematografiche asiatiche. Mi sono ben presto reso conto che si tratta di un festival molto importante (probabilmente l’evento più prestigioso europeo dedicato al cinema d’oriente), molto noto, frequentato non solo da specialisti, ma anche da tanti appassionati del genere e da amanti in generale della cultura orientale.

Articolato in più sezioni (compresa quella dedicata alle interviste), il Far East Film Festival (FEFF) è iniziato quest’anno tra il 25 e il 27 aprile, ma la rassegna vera e propria di film è stata inaugurata il 29 aprile e si è conclusa il 4 maggio.

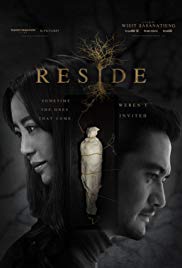

In quella specifica giornata ho scelto cinque film: Reside (Tailandia), When love blossoms (Cina), Passing summer (Sud Corea), Coffe noir: black brown (Sud Corea), Lost, found (Cina).

In Italia, essendo già in molti casi impietosamente incolti nei riguardi della nostra cultura e del nostro passato, lo siamo oltremodo (pur restii ad ammetterlo) nei confronti delle altre culture (a meno che non si siano compiuti dei viaggi, a meno che non si siano fatti degli studi specifici o si sia entrati in contatto o in amicizia con persone ‘estere’), e quel poco che si sedimenta a livello culturale viene riflesso da qualunquistiche ed automatizzate ‘mode linguistiche’ che io tendo sempre ad aborrire. Si pensi solo al termine “karma”, di cui tutti noi abusiamo in modo indiscriminato: oggi è sulla bocca di tutti gli italiani (magari fra qualche anno non lo sarà più), ma in realtà in pochi si documentano e fanno degli studi specifici su che cosa sia effettivamente, sulle sue origini, etc. Nello specifico, in cinque film da me visionati, questa parola emblematica viene utilizzata in un solo caso. Ben vengano pertanto eventi culturali di spessore come questo che permettono non solo di entrare in contatto con delle ‘realtà’ (uso appositamente un termine molto generico) genuine, senza filtri, senza banalizzazioni, altrimenti ignote ai più; ma anche, magari, di suscitare curiosità e di stimolare ad approfondirne la conoscenza ulteriormente.

Carl Gustav Jung si era molto interessato alla cultura orientale. In un’intervista condotta da Stephen Black nel 1955, alla domanda se il pensiero orientale fosse più evoluto di quello occidentale, Jung rispose: “Non sono paragonabili. Il pensiero orientale è incommensurabile, è un’altra cosa”. E poi: “Il pensiero orientale è molto più influenzato dai fatti basilari della psiche”. Si tratta cioè di un pensiero più simile alla psicologia per come era vista da Jung. L’oriente è “più preparato a cogliere la realtà della psiche”.

Certo dal 1955 ad oggi ne è scorsa di acqua sotto ai ponti, sicuramente l’oriente (o i tanti orienti di oggi) si è molto più occidentalizzato rispetto a quello conosciuto e studiato da Jung. Alcuni film da me visti al FEFF avevano comunque una ‘fisionomia’ abbastanza personale. E in ogni caso più volte mi è capitato di riconoscere questa grande abilità da parte di artisti orientali di ‘toccare’ in modo originale corde recondite dell’animo umano proprio come sapienti e raffinati suonatori d’arpa che conoscono meglio di tutti gli altri tutti i segreti del loro strumento. Gli orientali d’altro canto hanno una naturale predisposizione per l’empatia, per la comprensione profonda dell’altro, a mio avviso.

Al cospetto di un film di produzione orientale, sarebbe pertanto opportuno sul piano teorico chiedersi il tasso di ‘orientalismo’ e il tasso di ‘occidentalismo’ in esso presente. Quali siano gli elementi specificatamente orientali e quali quelli ‘importati’ dall’occidente. Per la verità, penso che sia abbastanza utopistico riuscire a stabilire dei confini veramente netti. Se non altro perché gli elementi che compongo la Gestalt da esaminare sono veramente molti: le trame, la caratterizzazione dei personaggi, la fisicità-gestualità-mimica facciale dei personaggi, la narrazione, i tempi della narrazione, l’impatto psicologico sullo spettatore, le ambientazioni, le usanze proprie di un determinato luogo, le atmosfere emotive, l’impiego delle musiche (ma si potrebbe proseguire calandosi in ulteriori sottoinsiemi sempre più specifici all’interno di ciascun elemento citato).

Potrei azzardare una sorta di ‘scala graduata’ fra i cinque da me visionati partendo dal film ad impostazione più ‘orientale’, diciamo così, fino a giungere a quello dall’impostazione più ‘occidentale’. L’estremo più orientale sarebbe probabilmente incarnato da Reside (“un film che parla di fantasmi e di possessione”, si legge nel programma; si potrebbe quasi parlare di un “phantasy-horror”), mentre quello più occidentale da Lost, found (un thriller). Ma collocare gli altri tre film tra questi due estremi seguendo dei criteri rigorosi risulterebbe troppo impervio.

———————————————————————————————

L’idea cardine di Reside, del regista Wisit Sasanatieng, è quella di matrice folklorico-leggendaria orientale di spiriti che entrano in modo incontrollato – e quindi perturbante – negli esseri umani e li pervadono (parliamo pure di ‘possessione’, ma intendiamola in un’ottica prettamente orientale), rendendoli dei mostri spaventevoli e altamente pericolosi. Essi cercano in definitiva dei corpi dove poter dimorare. Si potrebbe dire, una sorta di variante al tema altrettanto classico del vampirismo. Meno chiaro mi è invece apparso il tema, pure ricorrente all’interno della vicenda, dell’albero (fatto di radici e di ramificazioni), che evidentemente pure si riallaccia ad un substrato ‘folk’. Non basta pensare che tali spiriti siano “senza radici” per creare il collegamento con l’immagine dell’albero. L’albero non sembra in questo film avere solo una valenza ‘vitalistica’, ma anche assumere dei connotati funerei. Il film, del resto, è anche, in modo ambivalente, una riflessione sulla vita e sulla morte (intesa come viaggio, come transizione), e sul dialogo tra vita e morte.

Il fatto che il tema dell’albero non venga sufficientemente chiarito allo spettatore è a mio avviso più un punto debole che un punto di forza.

Ma ora torno al tema dello spirito. Mentre quello di “Anima” è un concetto più propriamente legato al mito prima (vedi Platone) e alla religione poi, quello di “Spirito” (molto presente nelle fiabe, nelle leggende popolari), ha una valenza più ampia, più multiforme, e sicuramente anche più primitiva. La filosofia che sta alla base di Reside è che questi spiriti nient’altro siano che i ricordi, che ciascuno di noi ha, di persone con cui abbiamo avuto un legame molto stretto quando esse erano in vita. Al regista importa poi accennare che si potrebbe trattare di vittime di un’imprecisata guerra, forse di tutte le guerre del passato.

Questa idea del ricordo che sostanzia la natura di questi spiriti non arriva però a spiegare il fatto che la loro ‘infiltrazione’ nei corpi renda le persone degli esseri feroci.

Sappiamo solo che entrano negli esseri più fragili, più paurosi: l’odore della paura li attrae fortemente, e quindi per questo è necessario sconfiggere la paura (simbolicamente attraverso un processo di crescita interiore).

Ad un certo punto si dice, più o meno: “Sorridendo, ridendo, piangendo, i ricordi resteranno aggrappati alle persone con cui c’era un legame molto stretto”.

I personaggi della vicenda, membri di un misterioso centro spirituale, subiscono a turno questo “popolamento” transitorio (sottolineato da una musica molto ‘materica’, molto cruda, inquietante) della loro persona da parte di questi spiriti vaganti, che si ‘intrufolano’ dove possono, e che trasformano dall’interno le loro fattezze somatiche (in particolare sono gli occhi e la bocca a indicarci se la possessione è in corso), e li riducono ad uno stato ferino. Il fenomeno acquista poi anche una valenza più articolata nel momento in cui la possessione si trasmette pure attraverso i morsi: in tal caso, diventa quanto meno prevedibile. Ma non è soltanto quanto ho rivelato finora a rendere Reside un film altamente disturbante. Il regista gioca anche molto sull’ambiguità dei caratteri. Lo spettatore viene messo di fronte ad un perenne ribaltamento di carte. Ogni personaggio mostra un’indole di partenza, che il regista si diverte a mettere in discussione di continuo. Dove si trova il Bene? Dove si trova il Male? Quei corpi posseduti sono vittime o carnefici? Nessuno può stabilirlo una volta per tutte. Anche i nessi (affettivi o anche parentali) che legano i singoli personaggi, vengono chiariti con estrema lentezza, così che lo spettatore naviga per lungo tempo nell’incertezza e nello smarrimento. Cuore della storia è Soy, la bimba del gruppo, orfana di madre (il padre è in carcere in quanto è stato lui a provocarne la morte), e per questo adottata da una ‘zia’ (sorella del padre).

Un film che parla anche molto del senso di colpa e della colpa, che non risparmiano nessuno dei personaggi. E questi due temi ben distinti rientrano in quell’ambito sottile di ‘sentimentalismi’ (uso il termine in modo abbastanza arbitrario ed esteso) in cui gli orientali sono abilissimi, così da riuscire a toccare certe corde proibite dello spettatore. In questo ambito rientrano anche quei brevi ma efficaci momenti in cui il regista ‘punzecchia’ lo spettatore toccando ad esempio il tema tabù della pedofilia (uno dei personaggi sospetta che il proprio fidanzato abbia amoreggiato con Soy).

Un phantasy-horror per l’appunto dove l’aspetto immaginativo prevale nettamente sugli aspetti realistici.

Un film più che di suspense, lancinante, ma forse un po’ troppo effettistico (trasbordante, eccessivo) e forse anche un po’ troppo ripetitivo e monocorde per considerarlo un film veramente di rilievo. Però sicuramente è un film ‘di idee’, e ogni film di idee lascia pur sempre qualcosa di prezioso nella mente dello spettatore.

———————————————————————————————

Come detto in precedenza, il titolo che porrei all’estremo opposto di Reside in quanto il più ‘occidentale’ tra i film da me visionati quel giorno, è Lost, found, di Lue Yue.

Un thriller d’azione, dove la componente psicologica è molto marcata e pervasiva. In questo caso non ci sono spiriti, fantasmi, ‘presenze’ inquietanti. All’opposto, tutto ruota intorno ad un’ ‘assenza’: la sparizione di una bimba. Un rapimento, per la precisione. La colpevole, la figura nemica, viene già individuata fin dall’inizio, per cui il gioco non è imbastito sulla ricerca di chi sia il colpevole, ma piuttosto sulle cause che hanno portato a quel rapimento.

Un film orientale che sembra generarsi da un ‘antico’ substrato a noi già molto noto – schiettamente occidentale, appunto – di thriller d’azione quali Il fuggitivo di Andrew Davis (dove la componente psicologica non aveva poi questo grande rilievo) e Frantic di Roman Polanski (dove la psicologia assume un ruolo più decisivo). Buona parte della forza del film deriva dall’indiscutibile bravura dell’attrice protagonista, molto popolare in Cina, Yao Chen (per darvi un’idea delle sembianze, una sorta di Maria Grazia Cucinotta orientale), che però col suo personaggio, Jie, la madre, appunto, non è arrivata a ‘trafiggermi’ in senso barthesiano. Certo, un’interpretazione intensa e profonda, accuratamente duttile, mai monocorde, ricca di sfumature. Ma si sentiva mancare qualcosa. L’autrice del rapimento è Sun Fang, la balia della bimba (e non vi rovino nessuna sorpresa in quanto appunto la cosa viene chiarita fin dall’inizio). L’attrice che la interpreta è ‘un po’ meno’ di Yao Chen, ma non per questo meno significativa. Jie, la madre, è un avvocato, una personalità ambiziosa e fredda, anaffettiva, supponente, egoista, divorziata da un medico. Sun Fang gioca in contrapposizione un ruolo umile, e mostra un carattere più fragile. Fatto questo succinto ‘inquadramento’ preliminare del film, c’è un elemento (una cartina di tornasole) che ci fa capire come Lost, found sia un lavoro che non riesce a mantenere tutte le promesse. Questo elemento lo dobbiamo rinvenire né più né meno nella caratterizzazione della bimba. Ella viene descritta in modo molto essenziale, direi quasi scarno, senza riuscire a suscitare sentimento alcuno nello spettatore. Una sorta di feticcio, di bambola inespressiva capace di emozionare solo la madre (dopo la sparizione, non prima).

A mio avviso, questa totale e innaturale inespressività dell’oggetto d’amore, del centro motore di tutta la vicenda, finisce per stemperare, magari in modo involontario e inconsapevole, l’interesse dello spettatore.

A livello ‘formale’ sì, lo spettatore segue la vicenda e vi si appassiona, entra nei meandri della psiche della ‘vittima’ e del ‘carnefice’ e segue i tracciati (più o meno contorti) che il regista dipana di volta in volta. Ma a livello sostanziale, manca la polpa, il desiderio, la gratificazione affettiva. Certo non avremmo desiderato all’opposto un elemento troppo descritto, troppo caratterizzato, in quanto ne sarebbe venuta fuori una bimba ‘scontata’, e il regista avrebbe fallito per motivi appunto opposti.

Ma certo c’è anche un eccesso di elementi che entrano in gioco nella storia. Troppi particolari, troppe articolazioni. Alla fine si fatica a capire perché la balia non è poi così radicalmente la carnefice della vicenda, mentre la madre perde un po’ di credibilità come vittima. La balia, Sun Fang, si dimostra essere, poco per volta, un vero e proprio Doppio di Jie (la madre). Anche Sun Fang ha un figlio, tra l’altro malato di fegato. In un punto della storia, si narra il fatto che durante un ricovero in ospedale del figlio della balia, sia avvenuta una brusca quanto drammatica dimissione, e che al posto di quel bimbo sia stato ricoverata la figlia di Jie. Sun Fang non poteva pagare quel ricovero, mentre la benestante Jie ha potuto prevaricare. Ma quello è solo uno degli episodi rivelatori di una natura non del tutto negativa della figura di Sun Fang. Che anzi nel finale del film disvela di possedere una statura morale taciuta nella parte iniziale della storia.

Il lavoro, di certo di grande qualità, avrebbe pertanto meritato di essere meno sovraccaricato dal regista di elementi, così da assumere un profilo più essenziale, meno discontinuo, e per questo più incisivo.

Il regista avrebbe forse voluto arrivare a conferire al film atmosfere allucinate e per questo più dirompenti, mentre il prodotto finale presenta più classicamente un’atmosfera sempre molto tesa, molta suspense e un ché di perturbante (il macabro lo si tocca solo in un paio di scene). Nella sezione finale, come da manuale, l’atmosfera drammatica si intensifica ulteriormente.

———————————————————————————————

Tra questi due estremi, come scrivevo, altri tre film: Coffe noir: black brown (sempre del sud Corea) di Chang Hyun-sang, Passing summer (Sud Corea) del regista Cho Sung-kyu, e When love blossoms (Cina), di Ye Tian.

———————————————————————————————

Il primo, Coffe noir: black brown – da non confondersi con l’altro film, fatalità sempre sudcoreano, del 2009 Cafè noir – vede al suo ‘centro’ il conflitto tra una sorta di mafia, chiamata Vc Coffe, e un’onesta e bella proprietaria di un caffè altolocato. Vc Coffee fa del terrorismo perché il locale sospenda l’uso del caffè, al posto del quale dovrebbe essere consumato solo quello decaffeinato. Da questo plot un po’ bizzarro e naive, nascono toni sempre più accesi, conflitti, rapimenti, minacce, omicidi, scene di azione violenta, ma Coffe noir è anche un pretesto certamente per parlare di sentimenti e di legami. Dopo una lunga prima parte abbastanza lenta e ben poco animata, il clima si intensifica poco a poco, divenendo sempre più un film d’azione. Regìa senza infamia e senza lode, di certo non un film particolarmente suggestivo né accattivante, ma neppure un film del tutto scontato, con alcuni pregi importanti. Senza dubbio molto incide a conferire valore al lavoro il carisma della brava Jo Soo-hyang, l’attrice protagonista che intepreta il ruolo di Ju-won, la coraggiosa quanto intelligente proprietaria del locale. Le musiche, raffinate, sono in parte ricavate dal repertorio della musica classica (si ascolta ad esempio il Chiaro di luna di Debussy). Un film dove al dramma si mescolano ironia e satira. Probabilmente un po’ più orientale che occidentale.

———————————————————————————————

Passing summer, pure sud coreano, è un fresco quanto delicato racconto di un incontro, in una località vacanziera balneare, tra più personaggi molto differenti tra di loro. La circostanza (le vacanze, ma un po’ fuori stagione) portano appunto a far sì che tali personaggi entrino in contatto tra loro e convivano in un piccolo spazio (un semplice albergo).

A differenza dei film finora citati, in questo il bel paesaggio (naturalistico) assume un’importanza considerevole.

Protagonisti della vicenda due belle e giovani ragazze (una più frivola e avventurosa, l’altra più ‘posata’), un bel ragazzo sensibile e timido che sente dentro di sé i propri impulsi amorosi, i due proprietari dell’albergo (marito e moglie), un maestro di surf molto chiacchierone ed un turista ospite più attempato abbastanza ambiguo. Il regista tesse con questi sette personaggi un racconto poetico, dove la commedia fluttua cangiante attraversando momenti di inquietudine, divertimento, ironia, malinconia, sorpresa. Cho Sung-kyu mette in chiaro subito certi aspetti del carattere di soli alcuni dei personaggi (stringendo con lo spettatore una sorta di ‘patto’: “su certe informazioni che vi ho dato non vi tradirò”), ma disvela poco a poco altri elementi inaspettati, seducendo attraverso una narrazione sempre molto intrigante. Per questo film vale insomma in parte la massima: “ciò che sembra, non è, e ciò che non sembra, è”.

Alcune liasons tra i personaggi ricordano alcune commedie del teatro occidentale settecentesco, ma il lavoro in sé e per sé raggiunge nel suo complesso un’ampiezza di prospettive più ampia, più moderna. Un lavoro molto compatto, molto armonico, che, pur nella sua semplicità, esplora in modo intelligente la psicologia e l’animo umano, esaltando al meglio i sentimenti di tutti noi nella loro naturalezza e spontaneità.

———————————————————————————————

E come ultimo film (last but not least) vengo a quello che ritengo essere stato il migliore dei cinque da me visionati quel giorno. Ossia When love blossoms, sorprendentemente un debutto per il giovane regista cinese – che molto ha vissuto nel nord America – Ye Tian, presente in sala, che il pubblico profondamente commosso ha omaggiato alla fine della proiezione con sentitissimi applausi.

Ho scritto “sorprendentemente un debutto” in quanto si tratta di un lavoro pienamente maturo che non esito a definire un vero capolavoro. Il film è ricavato da un’opera teatrale di Zou Jingzhi (classe 1952), suppongo I love Peach Blossoms.

Sì, è vero che il film parte da un tema di carattere ‘sociale’ come quello della differenza di status (tra il protagonista e la ragazza che ama; o anche tra il protagonista e l’attrice di teatro con cui entra in contatto casualmente). Il regista, diversamente da quanto abbiamo visto succedere in Lost, found, non si sofferma troppo sulla denuncia in sé e per sé di carattere sociale. Il regista utilizza tale tema più che altro come tonalità espressiva (o come ‘veste’) per creare un’avvincente storia poetica altamente ‘artistica’ ed universale in cui ognuno di noi può riconoscersi.

Il focus della vicenda è rappresentato dall’idea che i ‘piccoli’ (gli umili, i timidi, i riservati, gli ultimi) non siano sempre destinati a rimanere piccoli, ma possano anche ‘sbocciare’. Persino nella Bibbia è intrinsecamente presente questo tema. Tali ‘ultimi’ possono mostrare più forza e più valore di chiunque altro, in modo del tutto inaspettato. Possono avere un loro riscatto, e conquistare amori impossibili.

Le situazioni che si edificano su questo meccanismo hanno sempre molta pregnanza ed esercitano un forte impatto sul pubblico perché si basano sul principio di piacere freudiano e sull’appagamento del desiderio come meta finale dell’essere umano. A patto che questa trasformazione da ‘brutto anatroccolo a cigno’ abbia un suo perché, sia ben studiata dall’artista che inventa una storia. Anzi sembra quasi che l’effetto aumenti in proporzione a quanto più debole e inoffensivo è stato descritto il personaggio in partenza. Avete presente quando in Ritorno al futuro George Mcfly (il padre di Marty) trova il coraggio, e in modo del tutto inaspettato sferra un pugno a Biff Tannen? Anche in quel caso si tratta di una scena molto coinvolgente per lo spettatore, per le medesime ragioni.

Protagonista della vicenda è Xiao Quiang, un fattorino goffo, non bello d’aspetto, che parla molto poco. Tuttavia Quiang ha delle qualità molto importanti: è intelligente, è riservato, è capace di osservare il mondo in modo molto personale, ed è sottilmente empatico. Egli vive assieme ad una ragazza isterica, spigolosa, pretenziosa, ambiziosa, Xiao Xia, che lavora per una grande agenzia immobiliare. In qualche modo le frustrazioni che ella subisce al lavoro e dalla situazione sua personale privata (la madre gravemente ammalata), le riversa a sua volta sul povero ragazzo, che malgrado tutto, cerca di sopportare per come può il peso umiliante di tali ostilità. A differenza di Xia, dalla personalità abbastanza spregiudicata, e sopra le righe, Quiang mostra un temperamento molto mite e conduce una vita estremamente umile e dimessa. Ad un tratto compare un terzo personaggio, un ragazzo col quale Xia litiga in modo anche piuttosto violento. Il regista, secondo la mia personale percezione, non ha voluto rendere fin da subito del tutto chiaro allo spettatore quale dei due sia il coinquilino e quale il fidanzato della ragazza. Né ha voluto precisare fin da subito, sempre secondo me, il tipo di sentimenti che effettivamente Quiang provi verso di lei. Questo po’ di ‘nebbia’ iniziale fa sicuramente buon gioco al film, rendendo la storia ancora più intrigante e meno scontata.

Ma la situazione fin lì è troppo ristretta, troppo soffocante, troppo routinaria. C’è bisogno di ampliare il quadro. Per caso un giorno a Quiang capita di dover fare una consegna in un teatro di prosa. Nello specifico,

deve far avere un pacco all’attrice protagonista di un allestimento di una pièce che appunto reca l’emblematico titolo Quando l’amore fiorisce (il titolo del film). Tale pièce è in definitiva, seppure necessariamente camuffato, il lavoro del sopra citato Zou Jingzhi, da cui trae origine per l’appunto il film. Ben più che un omaggio, ben più che una citazione, ben più che un cameo, ben più che una cornice o uno sfondo.

Quiang entra perciò in contatto con un altro mondo, apparentemente molto diverso da quello che ha potuto conoscere fino a quel momento; in ogni caso un mondo affascinante, che lo conquista fin da subito. Il suo incontro col teatro avviene per di più in un momento chiave, ossia quando uno spettacolo si sta costruendo pezzo per pezzo, cioè durante le prove (che per taluni è una fase altamente emozionante, per certi versi ancor più dello spettacolo ‘confezionato’ portato in scena). A colpirlo non è solo semplicisticamente il fascino dell’attrice protagonista, ma anche il fatto che sulla scena vi sia un fattorino proprio come lui. L’impatto iniziale è talmente forte, che Quiang trova occasione per tornare in segreto più e più volte (in modo quasi compulsivo) ad assistere a quelle prove, che generano in lui una vera e propria graduale quanto inesorabile catarsi.

Il fatto che quella storia raccontata sulla scena abbia su di lui un effetto così pervasivo, anticipa allo spettatore del film che senz’altro qualcosa di decisivo e prorompente accadrà.

Il fattorino sulla scena porta solo cattive notizie alla padrona di casa, che si è ingenuamente illusa che il suo fidanzato la ami. Il ragazzo poco per volta, attraverso i pacchi e i relativi biglietti che si trova a doverle recare, le fa capire con molto tatto e pudore che quella storia d’amore in realtà sta giungendo al capolinea. Ma tatto e pudore non bastano: la donna, sopraffatta da quella verità che con tanta ostinazione cercava di negare, arriva a tentare il suicidio.

La storia raccontata sulla scena smuove qualcosa di profondo in Quiang, che nel frattempo ha imparato la sceneggiatura a memoria. Un giorno, in teatro, il suo coinvolgimento è tale – anch’egli completamente sopraffatto, ma da una forza opposta a quella che spinge la protagonista a tentare il suicidio – che finisce per declamare con forza alcune battute, generando lo scompiglio degli attori e del regista, il quale però resta profondamente colpito dall’immedesimazione dimostrata da quel ‘sempliciotto’ anonimo presente nella penombra della platea.

Mentre l’attore interprete del fattorino più e più volte ‘esce’ dalla parte in modo ribelle perché – sostiene con sarcasmo – di trovare sempre più irrealistico il testo che il regista gli impone, Quiang al contrario trova sempre di più, proprio in quelle stesse battute, la verità più assoluta, la chiave per interpretare la sua situazione con Xia.

Ecco come allora When love blossoms possa essere pienamente inteso come una sorta di Bildungsroman, una storia di formazione, di evoluzione interiore del protagonista della vicenda.

Fino a quel momento, Quiang era come immobilizzato nel cuore di una grande nuvola. Ora, illuminato dalla vicenda della pièce, riesce a liberarsi e a ‘vedere’.

Anche la questione del linguaggio è di primario interesse per comprendere il film. Se prima Quiang era un ragazzo di poche parole, che molto osservava ma poco esprimeva, il teatro, permettendogli di orientarsi nella sua situazione, di fare chiarezza su se stesso, sui suoi desideri, e di capire meglio Xia, ‘gli fa trovare la voce’, non solo in senso metaforico. Una voce che forse finora non aveva mai trovato dentro di sé. La voce è una sorta di ‘Doppio’ del suo Io. La voce di Quiang è un po’ come il pugno di George McFly (citato prima). Quiang si sveglia dal sonno della propria coscienza. Prima era come intorpidito, la paura, il pudore lo soffocavano. Tanto che neppure noi spettatori all’inizio avevamo idea di quanto amore e trasporto egli fosse capace. La fragilità della protagonista della pièce (che arriva a volersi suicidare per amore come una sorta di Butterfly moderna), gli fa comprendere che ciò che realmente amava di Xia era proprio la sua fragilità, che stava dietro a quel temperamento apparentemente forte e aggressivo da donna in carriera. Era il lato nascosto della ragazza ad attrarlo, e forse fin lì non se n’era ancora accorto.

Il suo spirito protettivo e paterno nei confronti di Xia era da sempre esistito, ma forse non aveva ancora realizzato cosa lo spingesse ad essere così.

Un giorno avviene che l’attore – fattorino (maldestro e goffo come lo era stato in passato Quiang, ma ora Quiang non lo è più) abbia un infortunio sulla scena e…il resto lo lascio intuire al lettore.

Ancor più che un film sulla potenza dell’amore, un film che esalta lo slancio vitale (pulsione di vita, Eros) che può essere in ciascuno di noi, contrapposto alla pulsione di morte (Thanatos), giusto per usare la terminologia freudiana. La fortuna di Quiang è quella di essere stato colpito da un’illuminazione, che ha provocato in lui la catarsi. Un insegnamento che può derivare pertanto dal film è sicuramente quello di cercare (dentro di noi, o fuori di noi) la nostra personale illuminazione, perché ognuno di noi può avere dentro di sé, in potenza, le risorse per attuare una trasformazione. Le risorse da sole non bastano, occorre anche che avvenga un’illuminazione, un fulmine che sconvolga e metta in discussione la nostra coscienza, penetrandoci, provocando un vorticoso turbamento.

Un film che certo è un po’ una sintesi di tante altre storie note: dall’Amleto (mi riferisco alla celebre scena degli attori saltimbanchi che recitano davanti al re e alla regina, vero e proprio esempio di teatro nel teatro); al teatro pirandelliano; al Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, tanto per citare i precedenti letterari più celebri. Ma il protagonista mi ha fatto anche molto pensare al personaggio di Hoffmann dei Contes d’Hoffmann di Offenbach. Un Hoffmann però nella sua versione vincente, non costretto a trovare rifugio in una Musa immateriale e trascendentale.

Ma al di là di questi precedenti artistici che ripongo sullo sfondo, When love blossoms è a conti fatti un film pervasivo nel suo carattere originale e personale, capace di penetrare in modo così naturale nell’animo e di ‘muovere gli affetti’ dello spettatore. A proposito di ‘affetti’, tra le musiche impiegate, ottimamente scelte, si riconosce lo stupendo Preludio in fa minore (II Libro) dal Ben temperato di Bach, che ben si armonizza con lo spirito della vicenda.

In definitiva un capolavoro magnificamente raccontato e magnificamente ‘vissuto’ da attori di grande forza evocativa: ricordo i nomi dei due attori protagonisti, Liu Di (Quiang) e Guo Yue (Xia).