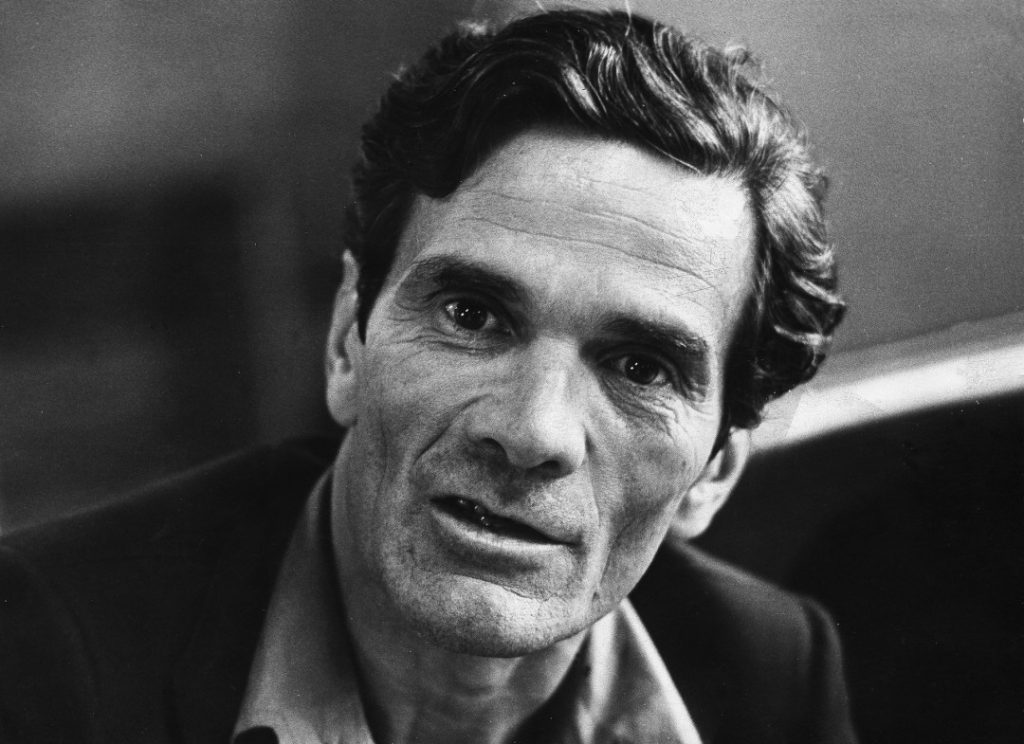

La ricotta è uno dei film di Pier Paolo Pasolini (1922-1975) che hanno fatto e fanno tutt’ora a pieno titolo la storia del cinema. Tale lavoro si colloca tra i precedenti Accattone e Mamma Roma e tutti i suoi successivi (La rabbia è creato quasi in contemporanea). Costò a Pasolini un’accusa di vilipendio alla religione di Stato e addirittura quattro mesi di reclusione (un fatto che suona oggi come impensabile, ma per le vecchie generazioni è qualcosa di meno fantascientifico). Ma tale ‘supplizio’ ne ha in qualche modo accresciuto simbolicamente la portata, il suo valore umano – esistenziale oltre che artistico.

Non si tratta di un lungometraggio, ma un mediometraggio. Il motivo è dovuto al fatto che La ricotta doveva far parte di una suite (dico così) che comprende anche altri tre lavori di altri registi: Illibatezza di Roberto Rossellini, Il nuovo mondo di Jean-Luc Godard e Il pollo ruspante di Ugo Gregoretti. A formare il titolo di questa suite sono proprio le iniziali dei cognomi dei registi coinvolti: Ro. Go. Pa. G. (la disparità dei temi trattati non avrebbe consentito, probabilmente, un titolo ‘unificante’ in altra maniera). Senza dubbio tra i quattro lavori oggi La ricotta è quello rimasto celebre.

La ricotta merita di essere conosciuta anche oggi, non solo per capire fino a dove può spingersi la fantasia filmica (o perlomeno, fino a dove poteva spingersi in quegli anni). Ma anche perché si tratta di un capolavoro ‘inesauribile’ che continuerà anche nel tempo a dirci qualcosa di noi stessi.

Alcuni reputano La ricotta come il risultato più alto dell’attività creativa cinematografica di Pasolini.

La prima cosa che colpisce del film è forse il linguaggio povero e dimesso (esattamente come il titolo del lavoro) adoperato da parte dei personaggi. Si ha la sensazione di ascoltare non un parlato creato artisticamente ad hoc, ma quello verace del popolo romano nell’Italia degli anni ’60. L’interesse sociale pasoliniano del resto è noto anche a chi non ha una conoscenza particolarmente approfondita della sua figura di intellettuale e pensatore. Rimando ad esempio al suo Comizi d’amore del 1965 (di appena due anni successivi a La ricotta).

Immagini a parte, a venir messo particolarmente in rilievo da Pasolini è proprio il linguaggio verbale adoperato dai personaggi della vicenda. Un linguaggio (volgare, ma nel senso etimologico del termine) che immerge lo spettatore d’oggi fin da subito in un contesto, in un ambiente ben preciso. Linguaggio che si fa in qualche modo documentazione storica (documentazione dei nostri anni ’60), testimonianza di un romanesco diverso (anche se non so fino a che punto diverso) da quello dei più recenti Verdone e Christian De Sica.

Una seconda cosa che mi ha profondamente colpito è la sapienza di Pasolini nell’accostare stati d’animo molto differenti, a cominciare dal rapporto comico-drammatico (o ironico-serio). Difficile creare tali accostamenti con altrettanta maestrìa.

Ma La ricotta è soprattutto un film dove viene narrato un ‘qualcosa’ di universale, che supera le barriere del tempo. Emblematici sono quei momenti in cui si vedono dei figuranti di un film (un film nel film) ricomporre coi propri corpi delle scene ricavate da pale del ‘500: per la precisione, La deposizione di Rosso Fiorentino (1495-1540), e il Trasporto di Cristo al Sepolcro del Pontormo (1494-1557).

Si ha la sensazione che al posto loro, al posto di quei popolani, potremmo esserci noi stessi, o i nostri avi, o i nostri discendenti, e il senso non cambierebbe. Da spettatori ci si sente scrutati da personaggi del passato e ci si sente come loro, parti di un flusso inarrestabile. Non importa se a guardarci sia la Madonna, o un pastore, o un angelo: Pasolini non sembra guardare tanto alle differenze di ‘ruolo’, ma all’importanza dell’unità tra passato, presente e futuro.

Ci si sente parte della storia (non della storia intesa come ‘trama’, intendo della storia nel senso di ‘Tempo’). Forse è questa la vera idea vincente del film.

Fino a qui, un senso di ‘infinitamente grande’.

Si arriva invece all’ ‘infinitamente piccolo’ quando si assiste al bisticcio tra il regista del film (interpretato da Orson Wells) e il critico cinematografico (artista e critico, si sa, non si sono mai visti di buon occhio) riguardo la preminenza tra capitalismo e comunismo. Lì Pasolini lascia per un istante la dimensione ‘universale’, e calandosi nelle strettoie del contingente storico, lavora con delle ‘macchiette’. Ma non si tratta di un abbassamento del livello fin lì raggiunto, a mio avviso. E’ tutto molto programmatico per dare ancor più rilievo alla portata della sacra rappresentazione di cui scrivevo poco sopra.

In riferimento a ciò, va ricordata la scelta registica – di cui parlano ad esempio Augusto Sainati e Massimiliano Gaudiosi nel loro Analizzare i film, Marsilio, Venezia, 2007 – di caratterizzare il piano della sacra rappresentazione con i colori, mentre quello della realtà (le vicissitudini della troupe del film) in bianco e nero. Alla contrapposizione colore/bianco e nero bisogna infatti attribuire un valore semantico ben preciso.

Tornando a quanto rilevato prima, si comprende bene – questo è un fatto inoppugnabile – la simpatia di Pasolini per la gente del popolo, si percepisce la sua profonda attrazione per queste ‘scene di genere’; ma al contempo non si riesce a quantificare esattamente il suo ‘lato elitario’, e a definire in che senso effettivo Pasolini sia elitario. Penso ad esempio all’affezionamento per Bach (compositore certo non ‘facile’, anzi!), le cui musiche ‘inondano’ alcuni suoi film. Ne La ricotta, si ascoltano tra l’altro un brano di Alessandro Scarlatti (1660-1725), ossia la Sinfonia dalla Cantata profana Su le sponde del Tebro; ed uno di Francesco Biscogli (un Largo da un Concerto), entrambi i pezzi destinati altrimenti ad essere noti solo a pochissimi addetti ai lavori. Penso che questo aspetto, questa ambivalenza tra amore per il popolare e amore per il ‘ricercato’ costituiscano un interessante tema di ricerca.

Una nota di merito spetta ad Orson Wells (1915-1985), la cui partecipazione al film si colloca tra Il processo (1962) e Falstaff (1964). Orson Wells è qualcosa di più che un grande attore. A parte il singolare carisma, ho sempre pensato che ci sia qualcosa di misterioso in lui, come se contenesse in sé un potere nascosto. Ne La ricotta si nota soprattutto la sua mimica facciale, il suo fluttuare psicotico rapidissimo tra vari stati d’animo (l’ironico, il sadico, il benevolo, il triste)…il suo confondersi tra uomo e maschera.

Ma oltre a quanto detto finora, c’è un altro gioco prospettico fondamentale. La piccola e dimessa figura di Stracci (nome non casuale), che nella sua modestissima parabola di vita passa dall’esasperata fame ferina (la fame che accomuna il bimbo al povero, ma che è anche fame di vita) alla morte: è chiaramente un’ Imago della Natura, contrapposta all’Imago elitaria della Cultura (la sacra rappresentazione, Alessandro Scarlatti, Pontormo, Rosso Fiorentino). Lo spettatore, seppure sedotto dalle malìe della Cultura, non può non trovare dentro di sé delle risonanze anche con la Natura, rappresentata da Stracci.

C’è anche un passaggio in cui viene nominato Fellini. Un rapporto, quello tra Fellini e Pasolini, che va sicuramente meglio indagato. Quello che è certo è che ne La ricotta, a tratti, possono esser colte facilmente atmosfere felliniane.

Ciò che rimane, al di là di tutto, dopo la visione del film, è una grande commozione, una grande compassione per l’uomo, per gli esseri viventi tutti, per il loro spietato destino di transitorietà. Ci si sente piccoli di fronte ad un quadro molto più ampio, misterioso, rispetto ad una Voce molto più forte della nostra. Un film che parla con molta e bonaria ironia del Mistero, davanti al quale (o sotto al quale) noi tutti siamo esseri minuscoli.